Pour l'irrigation ou la force motrice, l'eau était recueillie dans divers canaux. Ils étaient parfois creusés dans le sol, parfois maçonnés, parfois même en mélèze avec des tronçons aériens, comme ci-dessous au Barriou. Certains canaux abandonnés ont été transformés en itinéraires de randonnées entre La Chapelle et Les Faures.

Mon oncle garde canal

Mon oncle a pris la suite de Robert Bois, puis en 1980, c'est mon frère Guy qui a succédé à mon oncle, peu de temps après le poste a été modifié, mon frère a dû quitter le Valjouffrey pour aller travailler à l'usine de Cognet. Chantal Goizet

(On se demande si Marcel Pagnol n'a pas rencontré l'oncle de Chantal Goizet, avant d'écrire " Le château de ma mère ".)

(On se demande si Marcel Pagnol n'a pas rencontré l'oncle de Chantal Goizet, avant d'écrire " Le château de ma mère ".)

L'irrigation

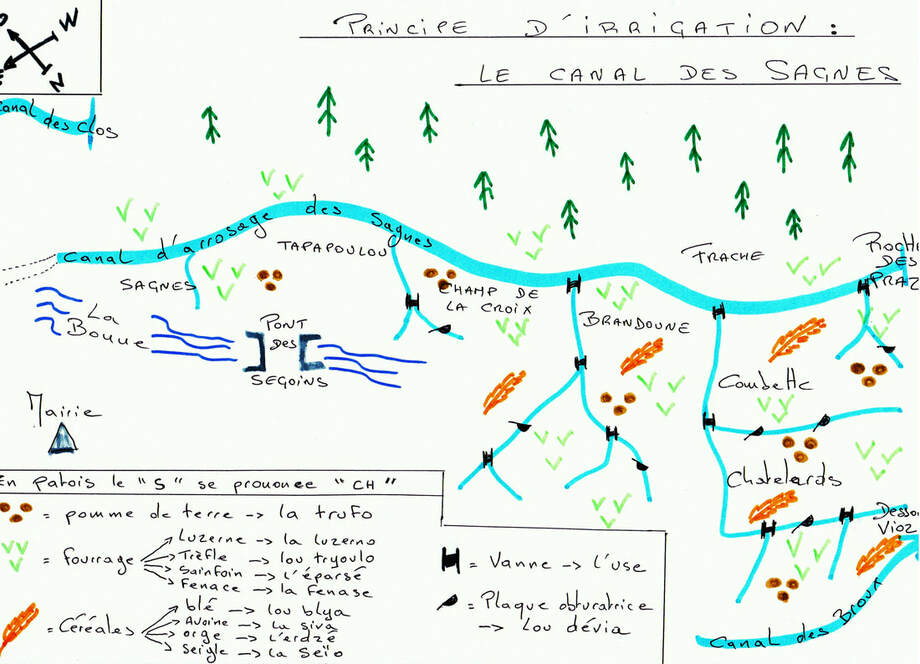

Deux exemples : le canal des Sagnes et le canal de Pré Clos

Dessin et texte de Daniel Rousset

Le canal d'irrigation des Sagnes

|

Le canal d’arrosage des Sagnes fait partie du vaste réseau d’irrigation créé par l’homme afin de développer son agriculture, principale ressource économique de la vallée.

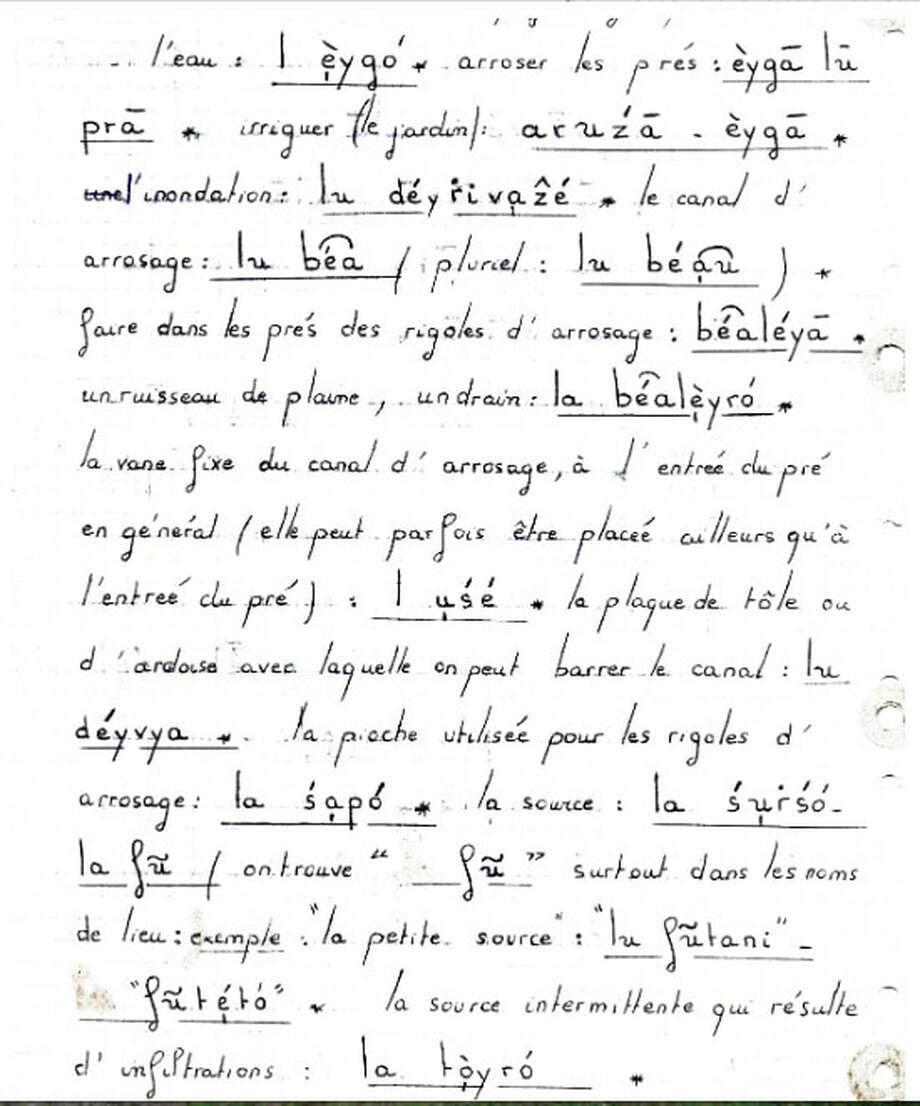

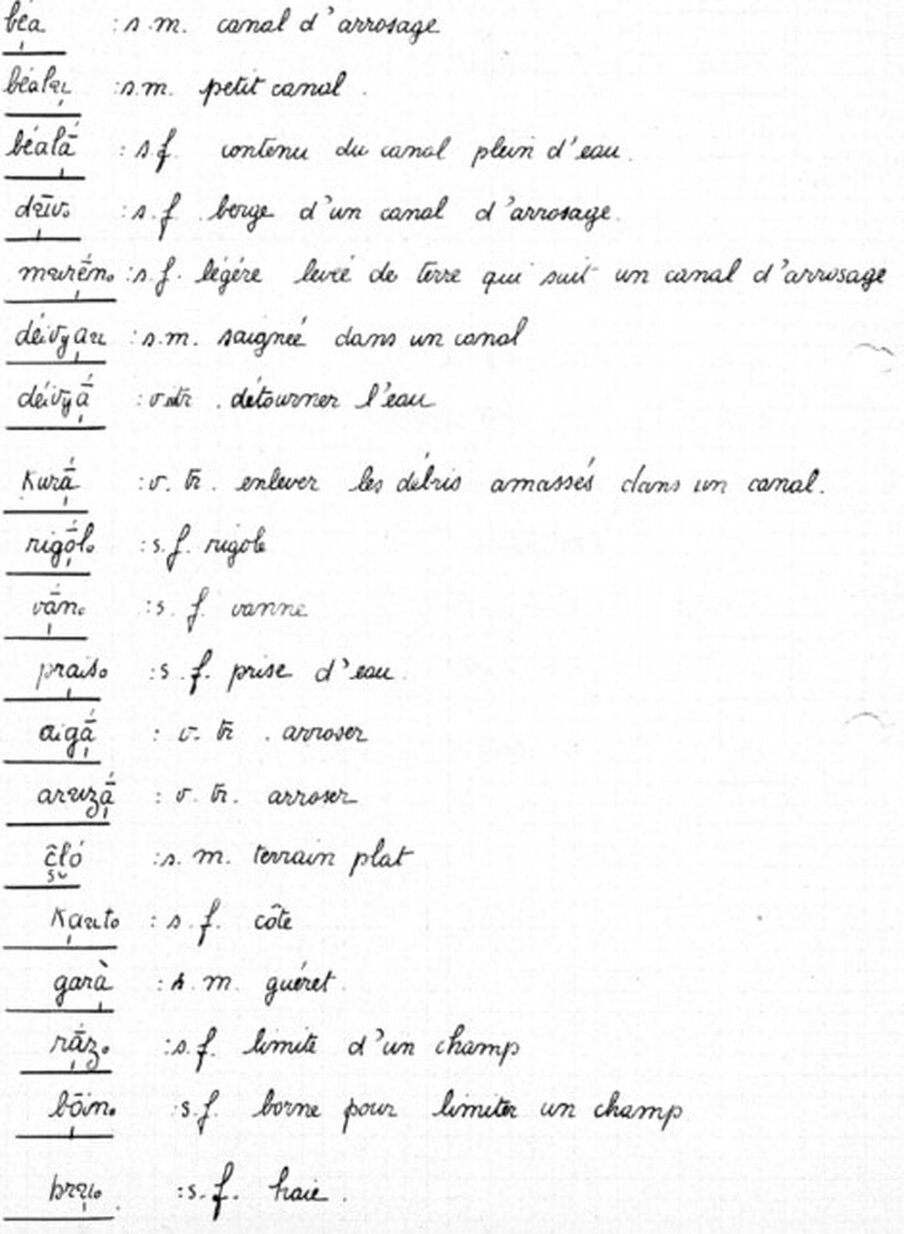

Le canal des Sagnes prend le relais de celui des Clos qui vient des Faures. Il serpente en lisière de forêt, au-dessus des parcelles, en direction de La Chapelle, jusqu’à la Roche des Praz. Depuis le canal principal vers les canaux secondaires le débit est régulé à l’aide d’un système de vannes en bois, appelées « usse » en patois, dont la largeur est précisément établie : cinquante centimètres pour les vannes principales, trente deux pour les autres. De nombreuses ramifications (ou branches) amènent l’eau jusqu’à certains terrains reculés, dans un relief parfois hostile de pierriers qu’il faut colmater, de rochers qu’il faut contourner,…. Une fois l’eau amenée dans le champ, « eïga lou pra », selon un tour d’arrosage, « a péa », déterminé de jour comme de nuit, il s’agit de la faire circuler habilement dans les cultures. |

Pour cela, des canaux internes à la propriété ont été créés et en barrant progressivement ces derniers à l’aide du « dévia », lourde ardoise ou plaque de fer qu’on fiche en travers du canal on obtient le débordement de celui-ci et la zone de culture est alors abondamment inondée.

On intervient ensuite de la même façon quelques dizaines de mètres plus loin dans une autre zone. D’autres cultures, telles que la pomme de terre, « la trufo », sont patiemment arrosées de raie en raie. Base de l’alimentation humaine et animale, cette culture est particulièrement soignée. Afin de se rendre compte de l’impact de l’arrosage des cultures fourragères telles que la luzerne « la luzerno » ou le trèfle « lou trioulo », il faut savoir que trois coupes successives de fourrage pouvaient alors être réalisées dans la saison. Quand on sait que cela ne dispensait pas les hommes d’aller récolter du foin dans les alpages d’altitude de Prés Clos ou du vallon de La Chapelle, autant dire que l’irrigation était vitale pour les habitants de Valjouffrey. Usse : orthographe à faire valider ( se prononce « UCHE ») Daniel Rousset |

Le canal de Prés Clos, ici, sur le cadastre Napoléon

Quel que soit le type d’irrigation, l’amenée d’eau jusqu’aux parcelles nécessite quatre étapes :

1- le captage 2- le transport 3- le stockage 4- la distribution

texte de Jean-Pierre Giret

1- le captage 2- le transport 3- le stockage 4- la distribution

texte de Jean-Pierre Giret

1- Le captage |

Seuil de dérivation |

|

Le captage de l’eau dans le milieu naturel se fait par l’intermédiaire de prises situées en amont du périmètre à irriguer.

Le captage de l’eau se fait par une vanne directement située sur une berge du cours d’eau, ou à proximité d’un seuil de dérivation placé en travers du cours d’eau. Deux grandes catégories de prises d'eau : a) La prise d'eau fonctionnant au fil de l'eau qui évite la construction d'un ouvrage transversal à la rivière (seuil de dérivation). b) la prise d'eau avec seuil dérivation Prise d'eau de la micro-centrale et de la scierie, avec les restes du barrage 3- le stockageDes éléments de stockage n’existent pas de façon systématique sur l’ensemble des réseaux. Dans une moindre mesure, l’eau contenue dans le réseau de canaux par lui-même peut constitue un stockage temporaire.

Des ouvrages de régulation et de répartition Les ouvrages de répartition servent à distribuer l’eau selon des débits déterminés dans les canaux successifs.

Des vannes de décharge placées à l’aplomb de cours d’eau permettent d’évacuer les eaux en surplus en les restituant au milieu naturel. Jean-Pierre Giret Canal maçonné du Barriou |

Il s'agit d’un ouvrage qui barre la rivière en aval de la prise d'eau de manière à favoriser l'alimentation gravitaire du canal. Le seuil de dérivation a pour objet de relever légèrement le niveau de l’eau. Cet ouvrage est nécessaire dans le cas où la rivière est encaissée et où son tirant d'eau n'est pas régulier. Lorsque le problème des crues est important, le seuil est équipé de parties mobiles sur tout ou une partie de sa longueur. Mais un ouvrage fixe est préférable pour faciliter l'entretien et la gestion.

Seuil et vanne

photos Denis Champollion

2- Le transport de l'eauTraditionnellement un canal est calculé et construit avec de très faibles pentes (de 1/1000e à 3/1000e).

Le transport de l’eau nécessaire à l’irrigation du périmètre est effectué par un réseau de canaux. La branche-mère transporte l’eau de la prise au périmètre d’irrigation. Sur ce linéaire il n’existe aucun ouvrage destiné à arroser des parcelles. À partir de cette branche-mère partent un ou plusieurs canaux primaires, eux-mêmes divisés en canaux secondaires… en fonction du périmètre à irriguer et de la complexité du réseau. Le transport de l’eau, assuré par ce réseau de canaux, nécessite parfois des ouvrages spécifiques pour franchir des obstacles. D’autres permettent la régulation du niveau, la répartition des débits… Le transport de l’eau peut être effectué à ciel ouvert lorsque le terrain le permet. Plusieurs cas de figure peuvent alors exister :

Le franchissement des obstacles rencontrés sur le terrain amène soit au creusement de galeries, soit à la construction d’aqueducs ou de bâches de franchissement, de siphons… 4- La distributionIl s’agit de la dernière phase, celle qui permet d’amener l’eau en tête de la parcelle à arroser. Dans les systèmes gravitaires les plus traditionnels, il peut s’agir de vannes en bois ou métalliques, voire de simples pierres, qui empêchent ou permettent le passage de l’eau dans les rigoles.

Jean-Pierre Giret |

Le canal du Beaumont

prend sa source à la Chapelle en Valjouffrey

voir ci-dessous le n° spécial ce la G@zette du Valbonnais de Gilbert Jacquet

L'énergie hydraulique (voir ici)

|

L'eau actionnant la roue de la scierie des Ségoins et la turbine de la micro-centrale voisine est canalisée dans une béalière, bien qu'elles soient construites sur les berges de la Bonne :

Cette dérivation des eaux de la Bonne permet d'en maîtriser le débit et d'éviter les colères du torrent. Une réserve d'eau en amont, petit lac très agréable, riche en faune et flore aquatiques, attire les enfants et les épicuriens. |

La béalière et le petit lac des Ségoins

|